株式会社パルコスペースシステムズ(以下、PSS)は、商業施設をはじめとする建物の総合管理・運営を担う企業として、社会や顧客の変化に合わせて事業の再構築を進めてきました。

2024年、次なる挑戦として掲げたのが「次世代型ビルマネジメント(以下BM)事業」の構想です。

複雑化する施設管理業務の現場で、戦略と施策をどうつなぎ、どのように実行可能な形に落とし込むか──。

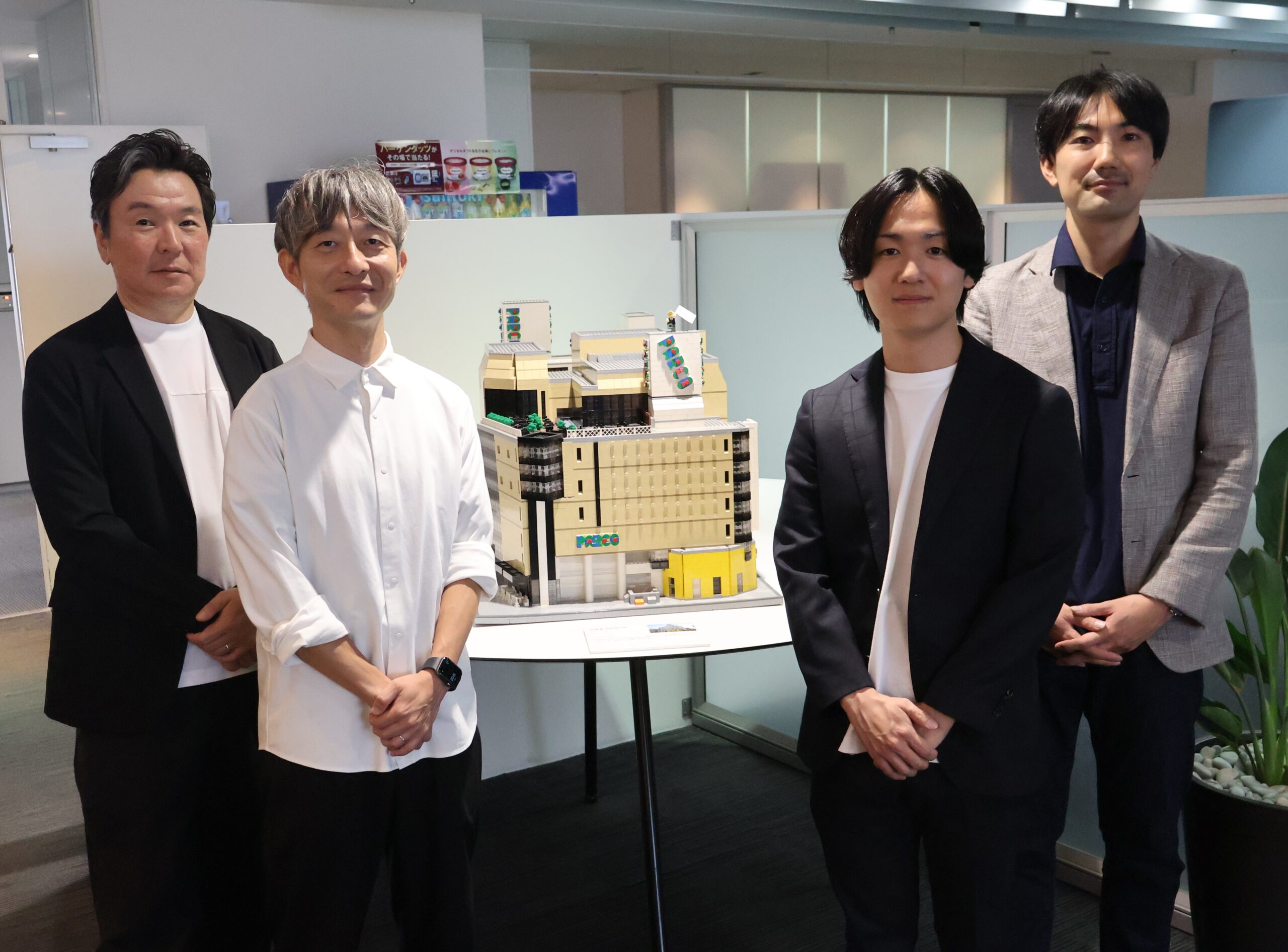

800は、PSS様とともに半年以上にわたり、未来のビルマネジメントの在り方を見据えた全社的プロジェクトに取り組みました。 単なる戦略策定・施策立案支援ではなく、「考えるプロセス」そのものを共にし、経営層から現場までが納得できるアウトプットを目指した共創の記録と今後の展望を、PSSの廣瀬様・石井様と、800マネージングディレクターの鈴木、プロジェクトマネージャーの津崎が語りました。

株式会社パルコスペースシステムズ

J.フロント リテイリンググループの総合空間事業会社。1969年創業。 総合空間事業のプロフェッショナル集団として、企画・設計、管理、制作・施工といった空間創造と、プロパティマネジメント・ファシリティマネジメント・ビルマネジメントの施設運営の両面から、永続的に施設・空間の価値向上をサポート。

廣瀬 祐司(ひろせ・ゆうじ)さま

株式会社パルコスペースシステムズ

施設運営本部 施設マネジメント事業部 事業部長

※以下敬称略

石井 洋輔(いしい・ようすけ)さま

株式会社パルコスペースシステムズ

事業戦略部 部長

※以下敬称略

鈴木 拓(すずき・たくみ)

株式会社エイトハンドレッド

ブランド&マーケティンググロース本部長/マネージングディレクター

津崎 龍世(つざき・りゅうせい)

株式会社エイトハンドレッド

ブランド&マーケティンググロース本部 マネージャー

目次

- 顧客起点と人材育成を軸に据えて──変革の第一歩は“迎えにいく提案”から

- 顧客視点と長期視点から導かれた共通言語 ─戦略を貫く“旗印”の確立─

- 領域をまたぎ、未来を描く──“討議のプロセス”が組織に植えた視座

- 抽象と具体の“間”をつなぐ ─循環構造として描いた戦略の全体像─

- “浸透”が試される次のフェーズへ──共に描く未来への伴走

顧客起点と人材育成を軸に据えて──変革の第一歩は“迎えにいく提案”から

それぞれどのような立場・業務領域を担当されていたのかを教えてください。

石井(PSS)

私は事業戦略部の責任者として、全社の中長期的な事業拡大と変革を推進する役割を担っています。具体的には、営業戦略・デジタル戦略・インキュベーションという3つの軸を柱に、それぞれの企画立案や推進を担当しています。

いずれも全社的視点で中長期の事業基盤を構築していくことがミッションです。1年後、3年後、その先を見据えて、会社の未来を設計し、実行していく のが私の役割と捉えています。

廣瀬(PSS)

私の立場は少し変化しておりまして、プロジェクトが発足した当時は、グループ会社より当社へ業務移管された、大丸松坂屋百貨店各店のビルマネジメント業務を統括しておりました 。

今年3月からは社内の組織再編に伴い、前管掌部門とパルコ各店のビルマネジメント業務を担っていた部門が統合した 「施設マネジメント事業部」の事業部長として、部門横断型のシナジーを創出 していくことが、今の私の役割です。

今回のプロジェクトに取り組むに至った背景をお聞かせください。

石井(PSS)

私たちとしては、中期経営計画の中で掲げている「変革と成長」というテーマのもと、既存の枠組みややり方を根本から見直す必要性を感じていました。特に 昨今の事業環境の変化や、グループ内の再編・統合を控えたタイミングでもあり、将来に向け既存のBM事業を新ためて見直すことが急務になっていました。

このプロジェクトに先立ち、2023年にはホテルファシリティ事業 でも同様の変革プロジェクトを推進していました。ただ、ホテルファシリティ事業 だけでは業界が狭く、もう少し広い視野でビルマネジメント全体を見直したいという意図がありました。そういった背景もあり、今回はFM(ファシリティマネジメント)全体を視野に入れて変革に取り組むことにした、という経緯があります。

800として、PSS様の課題をどう捉え、ご提案したのでしょうか?

鈴木(800)

最初に依頼内容を拝見したとき、ポイントは大きく二つあると感じました。

一つ目は「徹底的に顧客視点を取り込むこと」。これは特に強く感じた部分です。今回のようなBtoBの企業様のご支援では、つい業務視点に偏りがちなのですが、PSS様のようにグループ物件を多数管理されている企業の場合、最終的にはテナントや利用者といった“顧客”のニーズや期待に応えていかなければ、事業全体の価値は生まれない。ここを無視しては、本質的な変革にはならないと考えていました。そのため、プロジェクト設計の段階から「顧客起点」で全体を構成する必要があると判断し、プロジェクトアプローチにもその考え方を取り込みました。

二つ目は「人材育成の観点を明確に盛り込むこと」です。実は事業戦略のご相談をいただく中で、人材育成をテーマに据えるケースはあまり多くありません。ただ、私自身の経験から戦略や施策を実行に移す上では、関わる人の“変化”こそが最も重要だと考えています。事業を変革するには、人が変わらなければならない。その意味でも、PSS様から最初の段階で「人材育成」を課題として明示していただけたことは、非常に大きな意味があると感じました。

そのため今回は、戦略をつくるだけではなく、そのプロセス自体を“社員の育成の場”とすることを重視しました。一般的なコンサルティングでは、私たちが戦略やアクションプランを提示してクライアント側がレビューするという流れが多いのですが、今回はPSSの皆さま自身にも「顧客起点で考えるとはどういうことか」「どのように戦略を構想し、変革テーマや具体施策に落とし込むのか」を体感していただく。その中で、現場の視点と経営視点の両方を繋げる力を養っていただくことが、最終的には持続可能な“次世代型BM事業”の基盤になると考えていました。

800から最初の提案を受けた際に、どのように感じましたか?他社との比較などもあれば教えてください

廣瀬(PSS)

非常に新鮮に感じました。今回のように、当社 の事業そのものが外からどう見えているのか?今後どういった方向に進んでいくべきか?という議論をあまり行ってきませんでした。その中でこういった提案を受けること自体が新鮮でしたし、「我々の事業をどう捉えていくか」ということをよく考えるきっかけになりました。

石井(PSS)

短い時間の中で 抽象度の高い 依頼 内容を解釈し、咀嚼してアウトプットされていて、私たちのこの今の状況をちゃんと見ようとされているというか、すごく「迎えに来てもらっている」という印象を持ちました。BMという専門領域において、机上になりすぎず地に足をつけた要素が必要と考えていた中で、800さんの提案は抽象度の高い中で具体性も高かったのが印象的でした。

また今回のプロジェクトはコンペ形式だったので他社のご提案との比較になりますが、他社はDXありきで提案が固められていた印象でした。しかし、800さんはまず大きな課題感を置いて、ちゃんとストーリーやプロセスがあり、それを 叶える手法や要素としてDXを組み込まれていました。当社 の課題に真剣に向き合ってくれていた、というのを感じました。

鈴木(800)

やはり“次世代型”BM事業となると、デジタル技術をどう埋め込むか?活用するか?ということに焦点がいきがちではありますが、それは1つの手段であってそもそもBMというビジネスはどのような価値をお客様に提供すべきものなのか?そのうえで事業をどう変革するか?という点が重要だと考えていました。その点を課題として明確にしてご提案できたところを評価いただいた、ということですね。

石井(PSS)

加えて、“育成”の視点も入れてくれていたのがありがたかったです。コンサル会社 に入ってもらい、事業の根幹部分を変革する取り組みはおそらく当社 でもあまり事例はありません。そのため 、せっかくやるのであればこの経験値を私も含めて糧にしたい。今回のテーマ以外の場面でも活かせるよう、今回の経験を無駄にせず、一過性で終わらせないためにも、学べることはしっかり学びたいし、プロジェクト参加者全員が「気づく」「感じる」ということを大事にしたいと考えていました。その意図がプロジェクト設計に組み込まれていたことが大きかったです。

顧客視点と長期視点から導かれた共通言語 ─戦略を貫く“旗印”の確立─

プロジェクトの全体像について教えてください

鈴木(800)

今回のプロジェクトは、次世代型BM事業 の「提供価値の明確化」「価値実現に向けた重点施策の検討」「アクションプランの具体化」という3つの段階で設計しました。

STEP1では石井さん・廣瀬さんを中心としたコアメンバーや経営層の皆様とともに、集中討議スタイルで提供価値を整理・言語化しました。STEP2では、人材育成の視点も踏まえ、現場メンバーを含めたワーキンググループを構成。その中で「価値をどう具現化するか」についてグループ単位でアイディエーションを実施し、最後にアイデアを統合・整理しました。

全体を通して、800が一方的にリードするのではなく、PSS様と一緒に価値を探り、戦略を描いていくという姿勢を大切にしていました。

では各ステップについて詳しく伺っていこうと思います。STEP1をどのよう進めたか、詳しく教えてください。

津崎(800)

STEP1は、大きく「情報収集フェーズ」と「集中討議フェーズ」の2つに分けて進めました。前者では、PSS様の社内関係者に加えて、取引先や取引のないビルオーナーへのヒアリング、さらには有識者ヒアリングを通じて業界動向の整理も行い、多角的な視点からのインプットを得ました。

そのうえで、ワークショップ形式での集中討議を実施。「このプロジェクトで自分たちは何を目指したいのか?」という内発的な動機を言語化すること、顧客起点で自分たちのあるべき姿を発想することを重視しました。議論を通して、メンバー自身が自分たちのビジネスの価値に対する認識を深めていくよう議論を設計・推進しました。

800との検討やワークショップ討議を受けどのような感想を持たれましたか?

廣瀬(PSS)

改めて、自分たちの立ち位置を俯瞰して見直す機会となり 、情報整理を通じて当社の特徴や強みを再確認できたこと は大きかったです。

石井(PSS)

ヒアリングを通じて、社内外からの評価や期待を改めて知れたことが 印象に残っています。「自分たちが重要と思っていたことが、実はそうでもなかった」といった気づきもありました。グループ(パルコ)内でも、実務における要望整理は行っていますが、 広い視野で自社に何が求められているかを捉える機会はあまりなかったので、外部の声に加えグループ内の声を知れたのは大変貴重な材料になりました。

石井(PSS)

視点・観点として特に刺激を受けたのが、「日々の業務効率や採算性だけでなく、建物自体の価値をどう高めるか」といった、より長期的な視座を持つ必要があるという点でした。

普段はどうしても収支やコストの最適化に意識が向きがちなのですが、今回の議論を通じて、「建物の価値を中長期的にどう育てるか」という発想に気づかされ、大きな学びになりました。

これまで自分たちにはなかった新しい観点を得られたことが、大きな刺激になりました。また、参加した他のメンバーにとっても、ある種のキーワード的な表現が提示されたことで、考え方に変化が生まれたように感じています。その言葉は抽象的ではありますが、「自分たちが目指す方向性」として腑に落ちるものがあり、チーム内でも自然と共有されていったと思います。特に、「この事業に価値をどう定義するか」という点に対して、しっかりと共通認識を持てたことが印象に残っています。あの段階で、価値の方向性や象徴的なテーマが出てきたからこそ、議論が散らからずに深まったと思います。言葉は最後までぶれることなく、プロジェクトを通じて一貫した旗印となってくれました。こうした“象徴的なコンセプト”があることで、プロジェクトメンバー全体の目線が揃い、チームとして一体感を持てたことは非常に大きかったです。

鈴木(800)

戦略をめぐる議論というのは、どうしても多様な意見や思いが入り混じって散漫になりがちです。だからこそプロジェクトにおける初期段階で、「どの軸を通して議論を進めていくか」という共通の指針が必要だと感じていました。私たちはそれを“戦略コンセプト”と呼んでいるのですが、最初にその考え方をチームで整理しました。

そのコンセプトを見出す手がかりになったのが顧客ヒアリングです。ビルオーナーの方々にお話を伺う中で、単に短期的な収益性だけでなく、「この建物を長く持ち続けたい」「長期的に価値を維持したい」という想いが強く語られていたのが印象的でした。ビルというのは一度建てたら何十年も存在し続ける資産ですから、こうした長期的視点は戦略の根幹に据えるべきだと改めて感じました。

そうした話を踏まえて、今回は「建物そのものが持つ価値」や「長期的な企業の評価軸」といった観点を戦略に組み込むことが重要だと考えました。短期的な成果に偏りがちな思考ではなく、将来に向けた価値の積み上げという視点が求められると考えました。800内でもどうすればこの視点や考え方を言葉としてPSS様と共有できるか何度も議論しました。その中で生まれてきたのが、「建物の価値をどう維持し、高めていくかをマネジメントする」という発想です。これを旗印にして戦略を描いていこうと定めたことで、チーム内での認識が揃い議論も一気に加速しました。(戦略コンセプトおよびキーワードは戦略の中身に触れる内容のため本インタビューでは表現を変更しております)

廣瀬(PSS)

そのキーワードを聞いたとき、「あ、自分たちのビルマネジメント業務って、確かにその方向性に近いな」と強く感じたのを覚えています。

私たちは普段、グループ全体の建物の価値を維持するために中長期の保全計画を立てたり、店舗の改装に携わったりしています。例えば集客効果を意識してディスプレイの企画に関わるなど、単なる施設管理にとどまらない業務も多い。

けれど、それらがお客様にとってどんな価値につながっているのか、きちんと整理して捉えられていなかったところがありました。

今回の議論を通じて、「自分たちの仕事って、こういう全体像の中で位置づけられるんだ」と理解できたことで、 非常に納得感がありました。メンバーの多くが、「これだったんだ」と一気に視界が開けるような感覚になって、強く印象に残っている場面です。

石井(PSS)

私が非常に印象的だったのは、800 さんから「もっと顧客視点で考えてみたらどうですか?」と投げかけられたことでした。これまで私たちはどうしても「自分たちにできること」に意識が向きがちで、「お客様が本当に求めていることは何か?」という視点が少し後ろに下がっていたのかもしれません。

その点、収益と資産価値の両方の観点から建物を見るという考え方は、まさにその顧客視点に立ち戻るきっかけになりました。短期的な損益だけでなく、長期的な価値の積み上げまで含めて、「私たちがどこに貢献すべきか」を再確認できたと思います。

また、これらの検討やワークショップ討議を通じて、建物に対してオーナーが求めていることがより立体的に見えるようになり、その根拠の強さが私たちの意思決定の支えにもなりました。「これが我々の進むべき道なんだ」とチーム全体が納得できたことは、プロジェクトを通じて得られた非常に大きな成果のひとつです。

領域をまたぎ、未来を描く──“討議のプロセス”が組織に植えた視座

次にSTEP2の進め方について教えてください

津崎(800)

STEP2では、PSSの皆さんを中心に複数のワーキンググループを組成し、STEP1で描いた事業の方向性や戦略方針を、具体的な戦術レベルへと落とし込んでいきました。STEP1では抽象度の高い議論を通じて今後目指すべき姿を描いていきましたが、STEP2ではその構想をどう具体的な取り組みに結びつけるか、現場視点を交えた検討のフェーズです。ワーキンググループのテーマは、STEP1で見えてきた論点をもとに設定しました。テーマごとにPSS様内で適任の方々を検討し、各チームのメンバーを選定。チーム組成はメンバー間の関係性等も鑑みて極力PSS様側の意思を反映しながら進めました。

また、STEP2では人材育成の観点も意識していたため、「メンバーの主体性」や「自分ごと化」も重視しました。とはいえ、いきなり手放しで始めてもスムーズに進まない面もあります。そこで我々からは、各チームに論点や検討フレームを提示し、対話や議論が活性化しやすくなるよう支援を行いました。

ワーキンググループ内での検討の様子をお聞かせいただけますか

石井(PSS)

今回のワーキングは、4つのテーマに分かれてチームを組みました。各チームの中心は施設運営の事業部でしたが、建築・デザイン・内装工事といった他部門の知見が必要なテーマもあり、そうした分野のメンバーにも参加を依頼しました。結果として、3つのチームには部門横断での参加が実現し、実務的にも非常に有意義な連携が生まれました。今では一部のメンバーが、当時一緒に議論した相手に仕事の相談をする場面が出てきており、社内のネットワーク形成にもつながったと思います。

私自身は将来構想に関わるテーマを担当しました。どちらかといえば自由な発想が求められるテーマでしたが、個人的にはとても楽しい経験でした。5人ほどの小規模チームで短期間に密度の高い議論を重ねる中で、多様な視点に触れられたことが刺激的でした。

津崎(800)

石井さんが参加されたチームは、特にビルマネジメントを超えて将来的なあり方を描く高難易度のテーマだったので、自由度の高さと同時に進める難しさもありました。そのぶん議論の内容も面白く、毎週の定例ミーティングでも印象に残る場面が多かったです。

石井(PSS)

そうですね。個人の志向や普段の業務の特性によって、テーマの相性があると感じました。私は比較的「将来を構想するのが好き」なタイプなのでフィットしましたが、業務志向によっては進めづらいテーマもあったかもしれません。

廣瀬(PSS)

私が担当したテーマでは、正直なところ議論はかなり苦戦しました。参加メンバーの多くが、こうした企画的な業務に触れる機会が少なかったため、議論の起点となる「顧客視点」の発想を持つことに苦労していた印象です。

ですが、現場の若手スタッフにも参加してもらったことで、自分たちの業務を「自分ごと」として考えるきっかけになったように思います。苦しさもありましたが、それぞれが自分の業務を言語化し、改めて見つめ直すよい機会になったと思います。

また、今回のワーキングでは「アウトプットの完成度」以上に、「視点の獲得」や「考え抜いたという経験」が何よりの成果でした。業務外のテーマに真剣に取り組む機会は、普段なかなか得られないので、参加したメンバーにとって非常に良い経験になったと思います。

石井(PSS)

廣瀬さんが言った通り、私自身もこのステップの経験は非常に大きかったと感じています。STEP2のような社内横断の議論が、組織としても貴重な取り組みだったという実感があります。私も経営層と話すときには、「STEP2では現場メンバーと一緒にワーキングを組んで進めた」と必ず紹介するようにしています。それくらい意義ある取り組みだったと、今振り返っても感じています。

津崎(800)

私自身はあくまで「議論の支援役」として関わっていましたが、各チームが主体的に進めてくださったからこそ、多様なアイデアが生まれたと感じています。各チームにはそれぞれ難易度の差や進捗のばらつきがありましたが、それも含めてPSSの皆さんが真正面から取り組んでくださった証だと思います。

最終的に出てきたアウトプットは、戦略レベルでの議論にも活かせる具体性を持っており、STEP3以降にもつながる重要な成果となりました。

抽象と具体の“間”をつなぐ ─循環構造として描いた戦略の全体像─

STEP3はどのような点に気を付けて進められましたか?

津崎(800)

STEP3は、これまでの議論を集約して、最終的な事業戦略としてストーリーを形にしていく段階でした。STEP1で描いた大枠の方向性と、STEP2で具体化してきた取り組みを、どのように一本の線で結びつけるか。そこには強いこだわりを持って臨んでいました。

具体的には、最終的な方向性を「どんな状態を目指すのか」として整理し、それに紐づく概念や構成要素をひとつのストーリーとして整えていく。言い換えれば、それまで積み上げてきた個々の要素を、初めて一つのまとまりとして描き出す試みでした。抽象的な戦略を、どう伝えれば理解されやすいか。そこも意識しながら言葉を選んでいきました。

一度出した骨子を、経営層の意見を受けて何度もブラッシュアップされたと伺いました。

津崎(800)

はい、最初に作った戦略骨子・ストーリー案に対して、「こういう方向性だけでいいのか?」という意見をいただき、そこから再調整を繰り返してようやく形になった感覚ですね。回を重ねるごとに、言葉の選び方や順番も微調整しながら、ようやくひとつの戦略ストーリーとしてまとまった、という印象でした。

石井(PSS)

STEP2もかなりタイトでしたけど、週1、週2での打ち合わせを重ねてきた分、STEP3では土台がある分だけ取り組みやすさもあったように思います。とはいえ、STEP1とSTEP2の間にある“距離感”のようなものには、慎重になりました。

特に、抽象的な構想と、現場のアクションがどう結びつくか。その“間”をどう埋めるかという観点では、まさに整合性のチューニングが必要だったと思います。目新しいものを追加するというよりは、今まで出てきた要素をどう束ね直すか。その調整に集中していた感覚です。

津崎(800)

実際、我々としても、STEP3の冒頭では一度社内で戦略ストーリーの構成を整理する時間を取りました。抽象と具体の中間にあるような構造をどう描くか。その議論の中で出てきた要素のひとつが、「全体のつながりを循環的な構造で可視化する」という方向性でした。

これは、議論の中で徐々に浮かび上がってきたもので、バラバラだった要素同士の関係性を描き出すための中間的な視点です。意見を交わすうちに、「この戦略的構造があれば全体がつながる」という納得感が高まっていきました。

鈴木(800)

最終的に我々が描こうとしていたのは、個々の戦略や施策が単体で存在するのではなく、全体の構造のなかで相互に意味を持たせるという考え方です。点ではなく、線で捉える。そしていくつかの戦略の方向性が互いに循環していく姿を描くことで、現場での納得感につながる。そうした全体像を構築することが、STEP3の重要な役割でした。

廣瀬(PSS)

議論が深まるなかで印象的だったのは、「自分たちの事業はどの段階にあるのか?」ということを明確にできたことです。それまで感覚的に捉えていた部分が、このプロジェクトを通して整理された印象です。

たとえば、「どの段階で何をすべきか」を変革の全体ロードマップとして地図のように提示してもらったことで、自分たちの今いる地点や、次に目指す地点が具体的に見えるようになったと思います。

石井(PSS)

今回の検討の中で特に印象的だったのは、ひとつの流れとして組まれた整理の仕方でした。最初に抽象的な議論があって、そこに必要な論点が組み込まれていて、そこから自然な流れで具体の戦術や施策を検討するように整理されていた。だからこそ、議論の中でも迷子になることがなかったですし、振り返るたびに「なるほど、やっぱりこのつながりだな」と納得できました。

鈴木(800)

こうした戦略ストーリーの構築は、社内で模造紙を広げながら、実際に手を動かしながら行いました。一つひとつの戦略・戦術要素を紙に書き出して、「この考えとこの考えはどうつながるのか」を視覚的に並べてみる。そうすることで、複雑な戦略の関係性やその全体像が見えてくるんです。

個別の施策が互いに影響を与え合っていること。それをちゃんと描き切ることで、ようやく全体として納得できる戦略になる。そのような考えのもとで、構想を組み立てていきました。

津崎(800)

そして最終的には、経営層への提示とあわせてクローズミーティングを行い、振り返りと今後の実行に向けた視点のすり合わせを実施しました。今後に向けて必要な論点やアクションアイテムを整理・共有し、立ち返るべき道筋を確認してプロジェクトを締めくくる。そうした着地ができたのは、STEP3でもPSS様との密な議論があったからだと思います。

“浸透”が試される次のフェーズへ──共に描く未来への伴走

プロジェクト全体を振り返って、得られた成果や今後の展望などをお伺いできますか

石井(PSS)

これまで20年近くPSSに在籍してきましたが、ここまで事業の根本から見直して、新たな動きを社内外に発信し、さらに具体的な施策にまで踏み込んで進めるというのは、正直初めての経験でした。半年という短期間でここまで来たこと、会社としての意味やインパクトは非常に大きかったと思います。今までは“やらなきゃね”と言いながら、実行に移すまでに数年かかることも少なくありませんでしたから。

廣瀬(PSS)

やはり中にいると、自分たちの業務に対する視点が固定化されがちです。その意味でも、今回のプロジェクトに多くの社員が参加し、異なる視点を得たことは大きかったと思います。特にSTEP2での討議を経た方々は、実際の業務にも変化が出ているように感じます。会社としても、これまでこうした形で内省や発信をする機会は少なかったですし、外部から多くの示唆をいただいたことで、組織としての成長にもつながったと感じています

津崎(800)

私たち800としての一番の成果は、“共通言語”となる概念が生まれたことだと捉えています。PSS様がこれまで感じていた違和感や、うまく言葉にできていなかった部分、そしてヒアリングで得た顧客の声など、さまざまな情報を整理し、コンセプトとして編み出すことができた。これはPSS様の中にしっかりと根付きつつあると感じていますし、私自身、業界知識をもとに踏み込んだヒアリングができたことも、貢献できた要因の一つだと思っています。

鈴木(800)

これまでに様々な企業様の戦略立案のご支援をしてきた課題感として、戦略というものが現場と切り離された“お題目”で終わってしまうことも多かった中で、今回は経営とプロジェクト事務局と現場の皆さんが正面からこのプロジェクトに向き合い、苦しみながらも前へ前へと検討や討議を重ねてきたからこそ、ただの方針ではなく“浸透しつつある考え”として形になった。そこが非常に大きかったと感じています。また、外部の立場から、いま携わられているビジネスの意味や価値の見直しを一緒に行ってきたことで、皆さんの中にあった強みや想いを改めて認識してもらえたのではないでしょうか。

石井(PSS)

ここからが本当の意味での勝負だと思っています。今回の取り組みが一部のメンバーにとどまるのではなく、協力会社や現場スタッフなど、さらに広く浸透していく必要があります。そのためにも、これから関わる人たちが自分ごととして捉え、行動につなげてもらえるかどうかが重要です。

廣瀬(PSS)

やはり“浸透させる”ということが一番の課題だと思っています。800さんには引き続きサポートをお願いしたいですし、社内でも仲間たちと一緒に伝えていく取り組みを続けていきたいと思っています。

津崎(800)

今後は、より具体的な事業設計のフェーズと、それを組織全体に浸透させていくフェーズの両面で支援していきたいと考えています。特に後者は、取り組みを止めずに広げていくための土台づくりでもあるので、引き続き注力していく予定です。

鈴木(800)

今回策定した方針と、これからの動きがうまく接続される最初の1〜2年が特に重要です。この期間をどう乗り切るかで全体の定着度合いと生み出せる成果も変わってくると思います。だからこそ、私たちとしても、最後まで伴走して一緒にその世界を見たいと考えています。

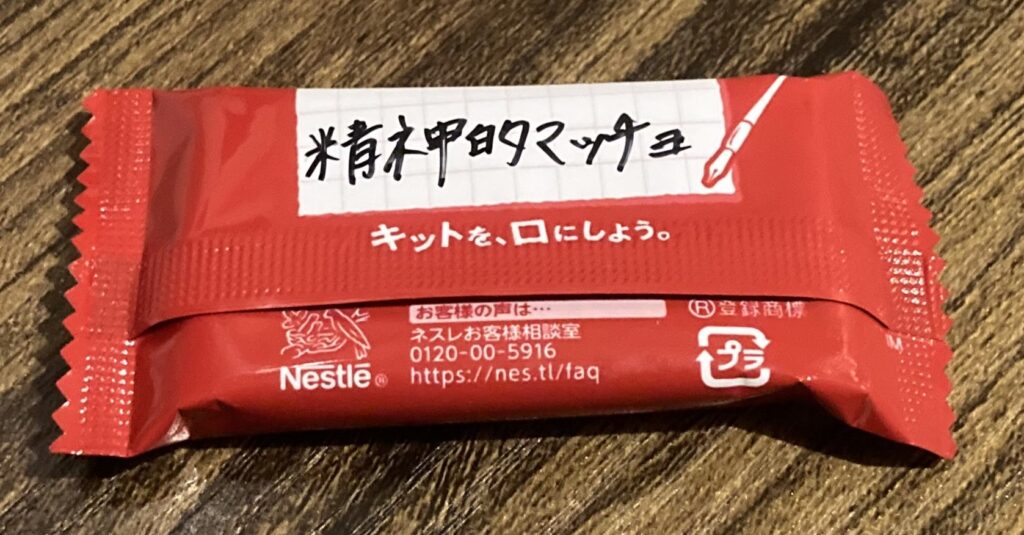

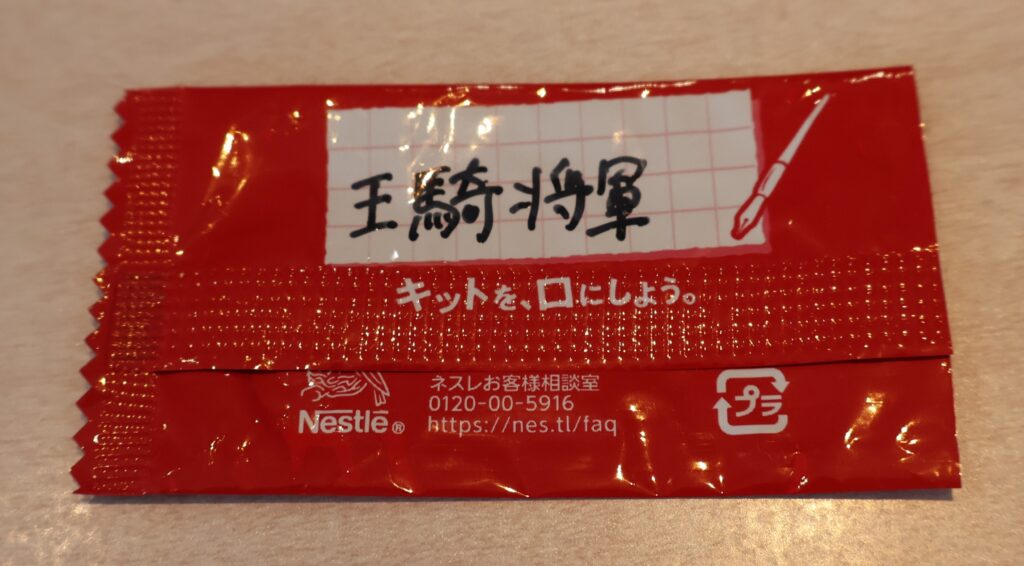

【プロジェクトのこぼれ話】

毎回の集中討議では、冒頭に800側がアイスブレイクを兼ねてお菓子を配るのが恒例に。とある回では、その人を表す”ひと言”を沿えたキットカットをPSSメンバーへ配布しました。

最終回では、逆にPSS様から”ひと言”付きのキットカットを頂きました。「800さん=キットカット と言ってもいいくらいの印象 (笑)」との声も。仕事だけにとどまらない、思わず“付き合いたくなる空気感”が、プロジェクトを前向きに動かす力になっていました。